【発達と学習】

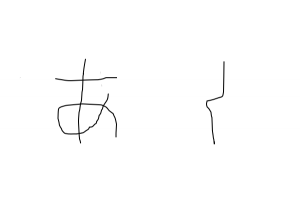

~「あ」と「く」どっちがむずかしい?~

小学校に入学する4月、教室には4月1日に誕生日を迎えたばかりの6歳の子どもから入学式前の4月2日には7歳になった子どもが在籍する可能性があります。

この時期の1年間の発達と変化は大きく、学習にも大きく影響します。

しかし、同じ内容の学習を同じ時期にスタートさせなければなりません。

文字学習も入学して3週間もすればどの子も同じように始めます。

けれど文字学習に対応できる基礎的な力の獲得状況は様々でみんな同じようにひらがなが書けるようになるのではありません。

それでも子どもたちは持てる力を駆使し文字学習に対応し、ひらがなの宿題に家でも一生懸命取り組みます。

私が小学校勤務時代に出会ったはるかちゃん(仮)は4月1日生まれ。

横線、縦線、十字、円、正方形の模写はなんとかできる力を持っていますが、三角はまだちょっと描くのが難しい段階です。

発達検査では三角模写は5歳から5歳半の通過項目とされていますが、6歳になったばかりのはるかちゃんはまだ少し斜め線がうまく描けません。

でも、ひらがなの学習は始まり文字を学習していくのは小学生のステータスとして一生懸命取り組みます。

「あ」はこんなに上手に書けるのに、直線の組み合わせで書ける「く」がこんな形になるのです。

一生懸命書くのですが・・・・。

皆さんはこのエピソードをどのように評価されますか?

はるかちゃんは両方とも全力で書いているのです。

難しいはずの「あ」はなんとか「あ」に見えますが、「く」は・・・。

でもね、はるかちゃんにとっては「あ」の方が簡単に書けるのです。

直線と丸を少し変形して組み合わせれば何とか「あ」の形になるからです。

しかし、「く」は斜め線が書けないと「く」の形になりにくいのです。

はるかちゃんの「く」は角があるということは分かっているので角を作ろうとします。

直線の組み合わせで角を作ろうと努力していることが分かる「く」です。

学習を積み上げていくためには学習を支える基礎的な力が整っていることが大切です。

子どもたちはたいてい今持ち合わせている力を駆使して学習課題に立ち向かっています。

子どもに関わる私たちはこの視点を大切にしたいものです。

出来栄えだけを評価せず取り組み方に目を向け頑張りを評価していきたいですね。

はるかちゃんが発達的に獲得できている力を知った上でこの「く」を見れば、かける言葉が違ってきませんか?